总书记关心的百姓身边事丨“科技秀才”给田野带来新希望

(在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章·总书记关心的百姓身边事)

“科技秀才”给田野带来新希望 新华社北京10月27日电 题:“科技秀才”给田野带来新希望 新华社记者 在日前召开的科技特派员制度推行20周年总结会议上,习近平总书记作出重要指示,要坚持把科技特派员制度作为科技创新人才服务乡村振兴的重要工作进一步抓实抓好。 技术人员眼里的小问题,可能却是农民着急上火的“当务之急”。在全国各地,越来越多的科技特派员队伍扎根田间地头,这些“科技秀才”让科技之光照进农家,给田野带来新希望。 让科技之光照进农家 深秋十月,闽北地区的竹荪采摘季已结束,浦城县永新村村民徐昌福的田里,仍是一番热闹景象。 “100斤竹屑配6两尿素、一亩地备料5至6吨、田的四周要挖好水渠防积水……”从顺昌县赶来的科技特派员高允旺,正向10多名农户介绍竹荪种植“秘方”。 高允旺是顺昌县大历镇经管站高级农业经济师,从2001年开始已连任9届科技特派员。虽然是一名半路出家的“土专家”,但高允旺自主研发出“三增加、建堆发酵”的竹荪种植新技术,使闽北地区竹荪亩产从80斤增长到180斤。 为了更好服务农村农业,高允旺牵头组建了一支由7名“土专家”、返乡青年等参与的福建省首支“农民科普志愿者服务队”,长年活跃在田间地头,传播科普知识。同时组建了“科特派竹荪产销群”微信群,实时指导菇农种植技术。 “老高来了永新村,我们才知道种竹荪也要讲科技。”徐昌福说。 这些年来,新技术从顺昌辐射到邵武、建阳等周边县市,江西、湖南、浙江、云南等地的菇农也慕名而来,邀请高允旺前往各地指导竹荪种植。如今,全国每年应用高允旺的新技术种植的竹荪超过3万亩。 科技特派员制度已不再只是“星星之火”。科技部数据显示,分布全国各地的科技特派员目前已领办创办1.15万家企业或合作社、平均每年转化示范2.62万项先进适用技术,为科技兴农富农作出了突出贡献。 让农民挖到“第一桶金” “老汪来了!老汪来了!”浙江省泰顺县司前畲族镇徐宅村村口,一辆小车刚刚停稳,就被村民们团团围住。“走!”老汪下了车,挽起裤腿,直接跟着村民们去蜂场看蜂箱、下地看庄稼。 村民们口中的“老汪”,名叫汪自强,支援泰顺县农业发展已15年。他是浙江大学教授,也是一名“身上带着雨水、手脚沾满泥土”的科技特派员。 “这几年的日子,过得可真是甜哟。”跟在老汪身边,蜂农严立超高兴得合不拢嘴。 10多年前,严立超开始饲养泰顺当地的“土蜜蜂”中华蜂,不管怎么起早贪黑干,蜂蜜产量就是上不去。 汪自强知道后,不仅自己上门指导,还请来浙江大学的养蜂专家,手把手教会严立超用先进技术建立种蜂场、提纯和选育种蜂,实施蜜蜂孵化园项目、申请产品认证。同时对当地蜂农开展技术培训,累计培训2500多人次,打造出一项“甜蜜蜜”的特色产业。 “科技特派员将新品种、好品种引进来,让我们能抢占先机,就等于挖到第一桶金。”严立超说。 “科技秀才”来了,农业难题也有人来“解”了。在浙江省农业科学院研究员蔡为明作为科技特派员来到武义县之前,种菇是出了名的苦活累活。菇农们自己选料、人工装料,装好的料棒还要几天几夜地烧土灶进行灭菌,可即使没日没夜地守着,菌棒成品率依然很低。 2008年,长期从事食用菌科研与推广工作的蔡为明带领团队科技特派员来到武义。他带着团队育新种、推新法,还与当地合作投资入股成立武义创新食用菌有限公司,开发出现代化菌棒生产技术,菌棒成品率达97%以上,为当地菇农提供质优价廉的菌棒。 “种了20多年的菇,从来没有像现在这样,又轻松又有保障。科技特派员走到哪里,哪里的百姓就能富起来。”武义县泉溪镇车苏村的菇农傅杰说。去年,他们一家三口种菇收入30万元。 一批批科技特派员进乡入村,为农民领创新之风、领创业之头,作出了巨大贡献。仅浙江省就实施科技项目9515项,支持发展农业企业432家,解决农村200多万劳动力就业。 让田野充满希望 广东翁源县松塘村花农马三朗在自家兰园查看兰花生长情况(9月10日摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

刚开始创业时,广东花农马三朗发现苗圃里的兰花叶尖部分变得像玻璃一样,以为害病了,这让他忧心忡忡——打工几年,东拼西凑,才种了3亩兰花,一旦花死了,脱贫致富的希望就没了。

咨询了科技特派员朱根发才知,这不是病,而是一种名为“水晶”的兰花观赏点,有“水晶”的兰花更值钱。

“那时候刚开始种兰花,很多东西不懂。”马三朗有些赧颜。

广东翁源县松塘村花农马三朗在自家兰园查看兰花生长情况(9月10日摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

刚开始创业时,广东花农马三朗发现苗圃里的兰花叶尖部分变得像玻璃一样,以为害病了,这让他忧心忡忡——打工几年,东拼西凑,才种了3亩兰花,一旦花死了,脱贫致富的希望就没了。

咨询了科技特派员朱根发才知,这不是病,而是一种名为“水晶”的兰花观赏点,有“水晶”的兰花更值钱。

“那时候刚开始种兰花,很多东西不懂。”马三朗有些赧颜。

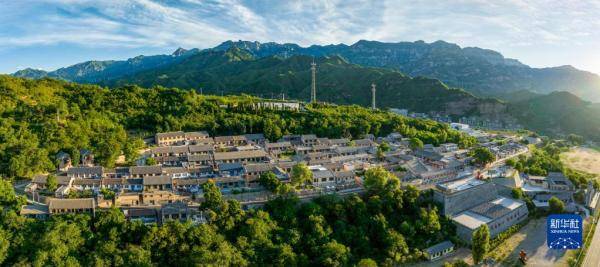

这是广东翁源县松塘村兰花种植园风貌(9月10日无人机拍摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

现任广东省农业科学院环境园艺研究所所长的朱根发是广东省最早的一批农村科技特派员。花农的兰花种植技术极其匮乏,为解决这一问题,朱根发和他的团队就在广东省韶关市翁源县为花农们提供技术支持。

这是广东翁源县松塘村兰花种植园风貌(9月10日无人机拍摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

现任广东省农业科学院环境园艺研究所所长的朱根发是广东省最早的一批农村科技特派员。花农的兰花种植技术极其匮乏,为解决这一问题,朱根发和他的团队就在广东省韶关市翁源县为花农们提供技术支持。

广东首批农村科技特派员、广东省农业科学院环境园艺研究所所长朱根发在广东翁源县兰花研究院实验室做实验(9月11日摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

除了随时为花农解决生产中“当务之急”的技术难题,朱根发还在翁源引进和培育了30多个兰花品种。2018年,翁源兰花面积达1.6万亩,已成为中国最大的兰花基地。

上千万盆走向全国市场的兰花,正成为当地农民脱贫致富的希望。

广东首批农村科技特派员、广东省农业科学院环境园艺研究所所长朱根发在广东翁源县兰花研究院实验室做实验(9月11日摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

除了随时为花农解决生产中“当务之急”的技术难题,朱根发还在翁源引进和培育了30多个兰花品种。2018年,翁源兰花面积达1.6万亩,已成为中国最大的兰花基地。

上千万盆走向全国市场的兰花,正成为当地农民脱贫致富的希望。

村民在广东翁源县松塘村兰花种植园里培育兰花(9月10日摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

曾经培训课每次必到的马三朗,是朱根发带动的第一批致富农民。而这个在朱根发眼中曾是“对兰花一知半解,但脑子活、肯钻研的花农马三朗”,如今种植兰花过百亩,成了当地致富带头人。

2018年,朱根发带领的一个包括6位博士的20多人研发团队与翁源当地几家企业合作,建立广东省农业科学院专家翁源工作站暨广东(翁源)兰花研究院,计划将翁源打造成为未来中国的兰花种苗基地。

村民在广东翁源县松塘村兰花种植园里培育兰花(9月10日摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

曾经培训课每次必到的马三朗,是朱根发带动的第一批致富农民。而这个在朱根发眼中曾是“对兰花一知半解,但脑子活、肯钻研的花农马三朗”,如今种植兰花过百亩,成了当地致富带头人。

2018年,朱根发带领的一个包括6位博士的20多人研发团队与翁源当地几家企业合作,建立广东省农业科学院专家翁源工作站暨广东(翁源)兰花研究院,计划将翁源打造成为未来中国的兰花种苗基地。

这是广东翁源县兰花研究院培育的兰花幼苗(9月11日摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

马三朗投入了100万元,成为合作方之一。他说,这将可能对翁源甚至中国兰花产业带来重大变化,有幸参与其中,当然要奋力争先。

“科技特派员只是带了个头,农民有了希望,农业就更有希望。”朱根发说。(执笔记者:吴涛、朱涵、王成,参与记者:孟含琪、荆淮侨)

这是广东翁源县兰花研究院培育的兰花幼苗(9月11日摄)。 新华社记者 王瑞平 摄

马三朗投入了100万元,成为合作方之一。他说,这将可能对翁源甚至中国兰花产业带来重大变化,有幸参与其中,当然要奋力争先。

“科技特派员只是带了个头,农民有了希望,农业就更有希望。”朱根发说。(执笔记者:吴涛、朱涵、王成,参与记者:孟含琪、荆淮侨)