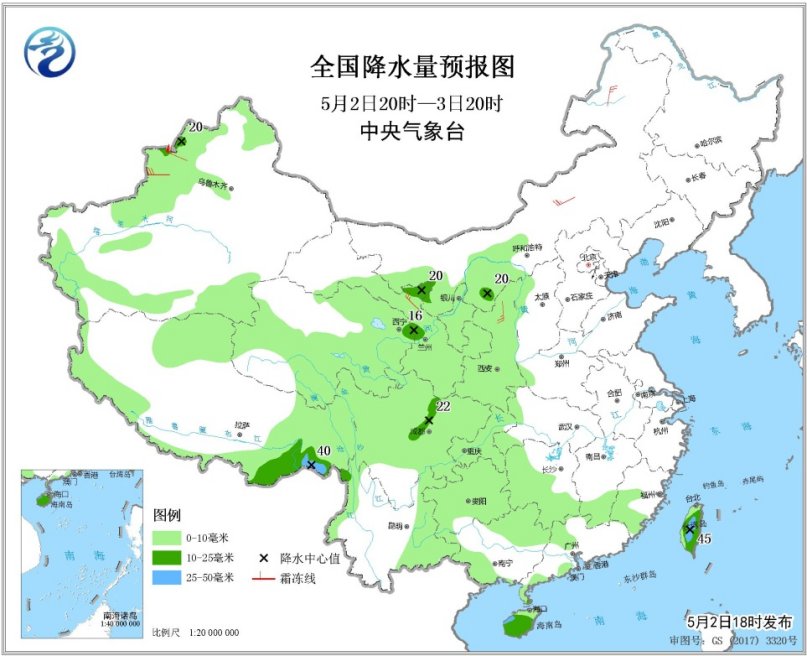

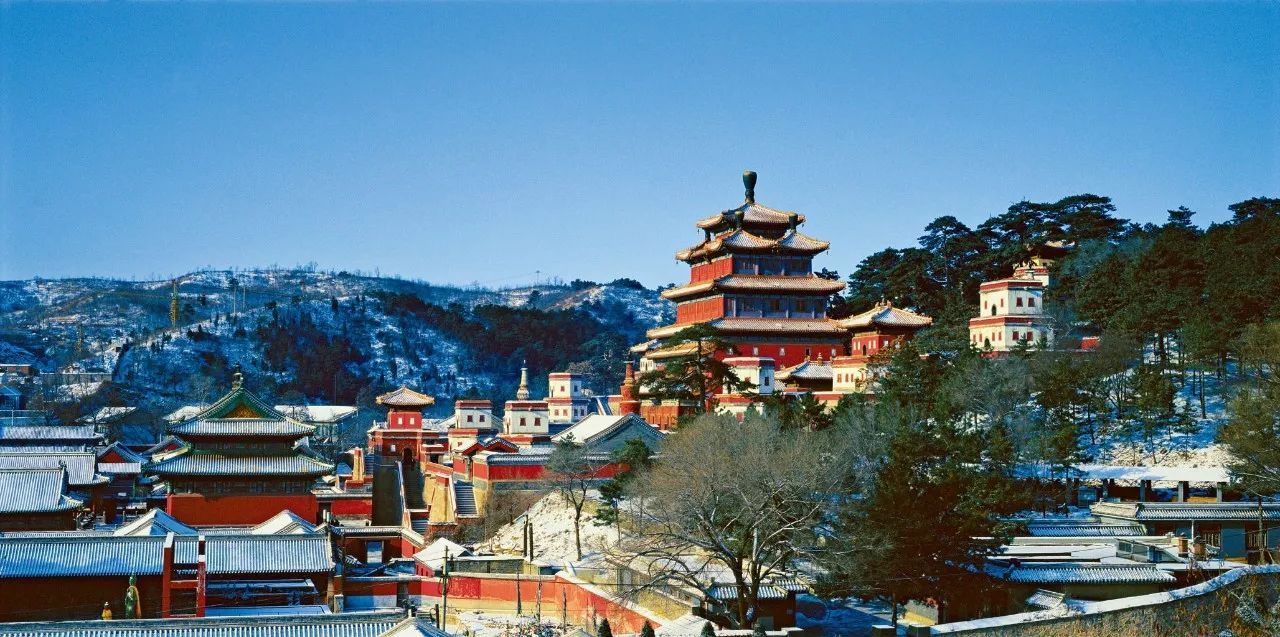

承德的普陀宗乘之庙——小布达拉宫 摄影/吉久利

“承德是具有象征意义的,不论是避暑山庄、还是外八庙,这里的几乎每一栋建筑背后,都镌刻这某种文化的符号,都承载着无数的希冀。

在这里,中华大地上东南西北中,五湖四海的景观汇聚一堂。在这里满蒙汉藏回,五个民族的精神圣殿,矗立在一起。”

从京师到承德、全程418华里的热河御道,依站程例行七日;而对于乾隆英武不羁的祖父康熙,边走边玩,往往费时二十余日。

两百多年前的某个冬日,正值壮年的乾隆皇帝沿着御道奔徙,他要去会一位重要的客人。寒冬时节前往承德,既非避暑,亦非狩猎,几乎马不停蹄,仅以三天时间,就赶到了承德。

究竟是何方神圣,让热爱游玩的乾隆,如此不顾时令之序、不辞舟车劳顿之苦?

承德市,围场满族蒙古族自治县木兰围场 摄影/金洪源

末代准噶尔可汗,夜奔承德

寒冬里的来客,名叫阿睦尔撒纳,是准噶尔汗国的末代可汗。

明代漠西蒙古被称为厄鲁特蒙古。分为准噶尔、和硕特、杜尔伯特和土尔扈特四部,四部中以准噶尔部势力最为强大。

阿睦尔撒纳的身世颇为传奇,其祖父为统治西藏的和硕特汗王,他的外公是准噶尔汗国在位时间最长的大汗,就血统而言,阿睦尔撒纳可谓无上尊贵。

乾隆十年(1745年),准噶尔汗王、阿睦尔撒纳的舅舅感染瘟疫死于伊犁,脆弱的准噶尔联盟陷于离析。

《御题平定伊犁回部全图》

《御题平定伊犁回部全图》表现1755-1759,清军平定西域准噶尔部叛乱和回部叛乱的战争铜版画,是中国历史上最早的大型战争组画

新任汗王政权未稳,阿睦尔撒纳与贵族将领达瓦齐结为同盟,意图谋取汗位。

政变成功了,但继承汗位的却是达瓦齐,二人随即展开火并,阿睦尔撒纳战败,率部向东南奔逃,并亲赴承德,向清廷求援,于是就有了乾隆的寒夜亲迎。

然而,为什么会选择承德,而不是北京?

如果说明成祖迁都北京,是为了“天子守国门”以挡住蒙古铁骑的南下,那么在来自关外的清代帝王的眼中,北京还不够北——他们的迫切心愿并不是将蒙古隔绝于长城以外,而是将其纳入藩属。

《御题平定伊犁回部全图》

承德,这个蒙古草原最南端一个不起眼的居民点,映入了康熙的视角,从“热河上营”,到“热河行宫”,再到更为人熟知的“避暑山庄”,短短几十年间,承德迅速发展为清帝国的“第二政治中心”。

康熙和乾隆每年夏初前来承德,与蒙古王公们狩猎狂欢,一住就是半年左右。

1755年,乾隆星夜兼程抵达承德,他在避暑山庄万树园接见阿睦尔撒纳,时值严冬,乾隆仍依惯例,支搭蒙古包,彻夜举行盛宴和焰火晚会。

此时,清帝国与准噶尔汗国战和更迭,已有八十余年,战争—议和—划界—战事再起,似乎成了永无止境的轮回。

《乾隆万树园赐宴图》

厄鲁特蒙古,分准噶尔、和硕特、杜尔伯特和土尔扈特四部。杜尔伯特部生活困顿,1753年归附清廷。这幅由清代的大型历史绘画,反映了1754年乾隆在承德避暑山庄万树园接见杜尔伯特部首领“三车凌”的壮观场面。

两年前,厄鲁特蒙古四部中的杜尔伯特部在首领“三车凌”的率领下来归,而今准噶尔汗国内部间隙闪现,失势者亲来承德求援,这让乾隆看到了建立超越其祖父与父亲功业的可能性。

1755年春,清军两路大军迅速集结,不足百日即攻占伊犁,庆祝战役胜利的纪念碑,至今仍耸立于新疆昭苏县以西的格登山上。

承德的庆典也在紧锣密鼓地筹备,当年十月,乾隆在避暑山庄大宴厄鲁特蒙古诸首领,并决定仿照西藏桑耶寺的形制,在避暑山庄东北兴建普宁寺。

蒙古尚佛,尊崇藏传佛教格鲁派,而桑耶寺,是西藏第一座具备佛、法、僧三宝的正规寺院,由藏王兴建,奠定了藏传佛教的正统地位。乾隆此时兴建模仿桑耶寺的普宁寺,意义不言而喻。

摄影/陈克寅

普宁寺愿安其居,乐其业,永永普宁。仿西藏桑耶寺而建,整体结构布局形成统一向心的典型的藏式“曼陀罗”建筑格局。

土尔扈特部,诗史回归

土尔扈特部是厄鲁特蒙古的一支,早先游牧于今新疆塔城一带,准噶尔部兴以后,土尔扈特部与之不和,遂远迁伏尔加河流域,在承认俄国宗主权的名义下继续其独立汗国的地位。

康熙年间,清廷使团曾长途跋涉,造访土尔扈特部,汗王对于康熙年复一年在承德进行“木兰秋”之举,流露出强烈的认同感,对使团感慨说:“满洲、蒙古大率相类,想起初必系同源。”

承德市丰宁满族自治县丰宁坝上摄影/吴悦

所谓“木兰秋”,肇始于康熙,每当秋季,康熙即前往木兰围场(现在的围场满族蒙古族自治县即因此得名)行围狩猎,猎伴通常还包括蒙古各部王公首领。一方面以仪式化的皇家狩猎强化满清对于蒙古诸部的权威,另一方面也在于彰显并维护满洲勇士的尚武风气。

1771年1月,土尔扈特部17万之众在汗王渥巴锡的率领下,踏上了东归之路。关于迁徙的动机,史家众说纷纭,几成一桩悬案。

临行前,年轻的汗王亲手点燃自己的宫殿,数万骑兵们纷纷效仿,焚毁自家房舍,悲壮的浓烟笼罩着伏尔加河的黎明,所有人都明白,前方将是一条不归之路。

土尔扈特西迁、东归路线

恼羞成怒的叶卡捷琳娜女皇随即派哥萨克骑兵追杀,土尔扈特人且战且行,损失惨重。

而在遥远的东方,土尔扈特人归来的消息也引起了争论,是把他们挡回去还是把他们接回来,意见不一。

乾隆开始也颇有戒心——土尔扈特部的最初目的地是伊犁,清军才费尽九牛二虎之力攻下准噶尔不久,当然不愿意又冒出一个新的蒙古汗国。

然而,土尔扈特人的惨状最终打消了乾隆的戒备——这场义无反顾的惨烈迁徙,17万出发最后只有不到7万土尔扈特人走到了他们向往的伊犁草原,生民涂炭,兵士溃不成军,全然丧失了扎根立足的资本。

摄影/衣志坚

普陀宗乘之庙,小布达拉宫。普陀”为梵文Potalaka音译,与布达拉宫的梵名Potala同源,为仿西藏布达拉宫而建造。通过对布达拉宫的“写仿”,普陀宗乘之庙不仅具有宗教意义,更是一种政治象征,也成为了清廷处理民族和边疆事务的外交场所。

凄惨之情激起了乾隆作为泱泱大国之君的怜悯,他命地方官员宽厚相待、妥善安置,同时命令“投诚向化”的渥巴锡等部族首领即刻启程,前往承德朝觐。

此时历时4年半的普陀宗乘之庙刚刚落成,该庙一改此前承德诸庙皆为某一特定蒙古部族修建的范例,而以达赖喇嘛居住的布达拉宫为原型。

在乾隆的心目中,此时的承德不仅仅是怀柔蒙古人的门户,更应当成为清帝国的宗教中心,模仿布达拉宫显然可以迅速提升承德的宗教地位。

模仿背后的微妙调整更显意味,普陀宗乘之庙的核心建筑——万法归一殿坐落于高墙围绕的院落中,并不符合同时期藏传佛教寺院的建筑形制,其实,乾隆希望借此表达他的政教理念:

《万法归一图》

乾隆皇帝安排土尔扈特部的首领与自己在新建的普陀宗乘之庙的主殿,万法归一殿内听高僧讲佛法。图中,乾隆皇帝身着朝服正襟危坐,他对面是包括年轻的渥巴锡在内的十位土尔扈特部首领。

传统的供施关系已然过时,他透过承德刻意微调的仿造建筑,清晰地向外界传达:宗教必须服从于政治——很明显,这是乾隆从儒家的政治伦理中汲取的智慧。

而大殿的名字用意更加明显,乾隆皇帝希望在所统辖的辽阔疆域内,各个民族都因拥有共同的信念而团结一致,万法归一。

渥巴锡确实来得非常凑巧,既赶上了普陀宗乘之庙的落成,又恰逢皇太后的八十大寿庆典,乾隆就此感叹“佛法无边,诚有不可思议者”。在承德,乾隆给予渥巴锡等人前所未有的盛情接待。

渥巴锡等人刚完成艰辛无可描述的大迁徙,陡然受到帝国以极度丰沛物质和辉煌殿堂来迎接,对皇恩浩荡唯有诚惶诚恐。乾隆将东归的土尔扈特部众分为六部,“予以分别远隔,指地而牧”。

六世班禅,亲来贺寿

“从今蒙古类,无一不王臣”——土尔扈特部归顺以后,乾隆骄傲地写道。征讨四方的历史已经过去,乾隆觉得终于可以好好规划一下自己的帝国。

他的着眼点依旧是承德,在乾隆看来,承德宛若整个清朝的“坛城”——一个具有崇高象征意义的微缩模型。

在此时的地缘政治格局中,承德已经不仅仅是笼络周边民族的门户,而是清帝国联系世界的窗口,乾隆刻意将接待藩属贵宾的场所从北京移至承德。

摄影/于磊

普乐寺天下一统,普天同乐。普乐寺前部由山门至宗印殿,为汉族寺庙的传统形式;后部为藏式坛城,在坛城之上是象征着皇权的大殿——旭光阁。在这里,汉藏建筑的冲突与统一,影射着清初民族斗争和民族融合的过程;而重檐圆顶、与北京天坛祈年殿宛若双生的旭光阁则象征着天圆地方、法备天地、万宇一统、君临万方,是皇权至上的象征。

每逢乾隆本人或皇太后的寿辰庆典,安南国王、缅甸使臣、朝鲜、琉球使团等,都是这座城市的座上宾,这让承德声名远扬,以至于后来部分研究这段历史的美国学者甚至将承德称为“内陆亚洲的首都”。

在此背景下,承德的景观悄然转变。在此之前的承德布景中,蒙古族因素占据了太多篇幅,当蒙古不再成为现实的威胁,1774年乾隆先后兴建了两座寺院:

其一为殊像寺,仿山西五台山殊像寺而建,该寺专收满族喇嘛,针对满文佛经的缺失,乾隆组织专人翻译满文《大藏经》,最初缮写的三部皆存于该寺。

其二是一座汉传佛教寺院,名为罗汉堂,所本者为浙江海宁的安国寺,乾隆南巡时对其印象深刻,故于承德仿造。

《乾隆皇帝为六世班禅所画之像》

班禅将跋涉途中每一站祈祷、祝福乾隆万寿的记录送给乾隆,乾隆欣喜万分,随即送给他身穿袈裟的画像一幅及弓、箭、金币、金丝袈裟等,还颁发了金册、金印。

时至此时,承德极富有象征意味的宗教构建几近完成,庙门大开,所缺者唯有圣僧驻锡。六世班禅的适时前来无疑是画龙点睛之笔。

1780年,六世班禅自日喀则跋涉5000余公里,来到承德为乾隆贺寿。

乾隆不胜欣喜,下令以班禅所居之扎什伦布寺为范式,在承德修建须弥福寿之庙(须弥福寿即藏文“扎什伦布”的意译),同时决定取消当年的“木兰秋”,以70岁之高龄,待在宫中苦练日常藏语——班禅人未至,心已折服。

是年冬,六世班禅在北京黄寺患天花圆寂,乾隆于次日凌晨赶到,据藏文《六世班禅罗桑华丹益希传》记载,乾隆只喊了声“我的喇嘛”,便昏厥过去。

摄影/李龙

须弥福寿之庙,兴建于承德的班禅行宫。须弥福寿之庙样式几近于扎什伦布寺相同。

对于乾隆究竟仅仅将藏传佛教作为统治工具,还是真心信仰?学者们一直在争论,然而这可能是个无解的问题,也许乾隆帝自己也很难说清。

“一座喇嘛庙,胜抵十万兵”是乾隆对承德外八庙的赞誉,从中我们读出的更多是对藏传佛教政治实用性的赞叹,而并非信仰的虔诚。

如果说,翻译佛经、接受灌顶、冥想念咒即可作为“真心信仰”的标志,那么乾隆同样组织过以满文翻译儒家经典,并先后八次前往曲阜朝圣,对孔子行三跪九拜之礼,是否可以将其看作是儒家思想的忠实信徒呢?

承德的奥义,多元与完整

“当歌曲和传说缄默时,只有建筑在说话”。

我们可以清晰地看到,在宗教层面以外,18世纪的承德景观也存在着浓厚的汉文化色彩:

避暑山庄的正门丽正门即模仿北京天安门建造,山庄内文园狮子林乃仿苏州狮子林所建,烟雨楼乃仿嘉兴烟雨楼所建,金山岛乃仿镇江金山寺所建,文津阁乃仿宁波天一阁所建……

承德自身的汉文化此间也得以发展,1779年,热河文庙落成,乾隆帝亲往瞻拜。此后,乾隆帝每至承德,总要先去文庙行礼,朝觐的朝鲜使团也曾下榻于此。承德关帝庙也于此前一年由乾隆帝诏谕重修,至今香火旺盛。

避暑山庄

避暑山庄,移天缩地在君怀。在承德避暑山庄中,浓缩了中华大地各处的景观。

作为我国历史上最后一个多民族统一的专制帝国,清王朝为多民族融合做出了突出的贡献。

中国历史上的任何王朝均未达到过清朝的疆域版图及其有效控制程度,它以一种全新的角度对待和处理边疆民族矛盾,实行“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,强调“一国多制”、“文化多元”的统治方针。

清朝成功地将农业世界、游牧世界、藏地的独特文化兼容并蓄地整合起来,而此种整合在承德,以建筑的形式大张旗鼓地上演着。

摄影/陈宝森

避暑山庄湖区的风景构图,全以西湖为蓝本。每逢春暖花开、草长莺飞之时,漫步湖区,只觉春意融融,宛如身在江南。”

在18世纪,承德比北京更能代表整个清帝国的多元与完整。它代表了帝国至高无上权利,有各民族最美好的事物,尊重各方的宗教、信仰和文化。

用现在的眼光看,承德有点像18世纪的“世博园”,然而更合适的比喻也许是:它是一个从零开始,以举国之力建造出来,集全国各地人民信仰于一身的——“多民族帝国大融合的中心”。

这笔宝贵的历史遗产,当由今日之全体中国人继承。

大视窗

新闻热点